К. Я. Кожурин «Старообрядцы Опочецкого уезда в XVIII–XX вв.»

Псковская земля с самого начала церковного раскола середины XVII в. стала одним из главных оплотов русского старообрядчества. В 1910 г. старообрядческим издателем Л. А. Гребневым было издано федосеевское сочинение «О степени отеческой, Московских, Псковских, Поморских и Вятских стран от последних благочестивых священнопастырей и их преемников, страдавших за древнее благочестие, иноков и простых, правящих духовными делами, коих учению и мы всеусердно последуем». В нем перечисляются многие мученики за старую веру, в том числе и просиявшие на Псковщине. Это протопоп Псковского Троицкого собора Варлаам, сожженный в 1685 г. в Клину по приказу патриарха Иоакима, «страдалец и первый от простых учитель тоя страны», великолуцкий купец Иоанн Дементьев (в старообрядческом крещении Карп), сострадалец протопопа Варлаама Василий Лисицын и ученик Варлаама Петр Иванов… Мартиролог псковских мучеников за «древлеотеческие предания» XVII столетия завершает имя «чудного учителя» Феодосия Васильевича, «ревнителя и подражателя во всем первым отцем и страдальцем», происходившего из древнего рода Урусовых. Именно учение Феодосия (так называемое федосеевское согласие) получило в XVIII–XIX вв. в Псковско-Новгородских пределах наибольшее распространение. Основанное им в 1699 г. на землях юга Псковщины, входивших тогда в состав Речи Посполитой, знаменитое Невельское общежительство, или Русановская обитель, сыграло для староверов северо-запада России роль не меньшую, чем Выгорецкое общежительство в Поморье — главный духовный центр поморского согласия. С разрешения польских властей на землях пана Куницкого близ деревни Русановой Кропивенской волости Невельского уезда были устроены две обители: мужская и женская. Всего собралось в обителях Феодосия «мужеска пола до 600, девиц же и жен до 700».

Среди сподвижников Феодосия Васильевича, ушедших за польский рубеж, были не только простые крестьяне, но и немало людей знатных (в его «Житии» перечисляется 14 дворянских фамилий). Известно, например, что его «правой рукой» был псковский помещик Захарий Ларионович Бедринский (ум. 1710). Его сын Иларион был увезен отцом еще в детском возрасте в Польшу и впоследствии исполнял обязанности стряпчего в федосеевской общине. В 1710 г. он переехал в Петербург, где сперва жил своим домом, а потом перешел жить в дом к генерал-майору П. И. Ягужинскому, при этом он регулярно ездил для моления в федосеевскую обитель на Ряпиной мызе под Дерптом. Здесь во время разгрома обители царскими войсками в 1719 г. он был взят под стражу и доставлен в Тайную канцелярию. Находясь в заточении, отошел от старой веры, принес покаяние и был восстановлен в своих владельческих правах: ему принадлежали земли в Псковском и Велейском уездах. Центром владений Лариона Захарьевича Бедринского в нынешнем Опочецком районе стало сельцо Матюшкино — к 1720 г. он уже стал владельцем этого сельца и окрестных деревень. Судя по отсутствию его имени в исповедных росписях Космодемьянской церкви с. Матюшкино и псковских церквей, покаяние его было не вполне искренним и он, вероятно, продолжал тайно придерживаться старой веры. Впоследствии поступил на военную службу, вышел в отставку в чине капитана Нарвского гарнизонного полка и умер в 1750 г. Дочь его, Анна Иларионовна, еще при жизни отца вышла замуж за Илариона Матвеевича Голенищева-Кутузова и стала матерью будущего знаменитого полководца Михаила Иларионовича Голенищева-Кутузова.

Опочецкий уезд был приграничным уездом, а массовая эмиграция русских старообрядцев в Польшу продолжалась на протяжении всего XVIII в., тем более что большого труда это не составляло. Согласно документам того времени, русские из соседнего Великолуцкого уезда «проходили в Польшу в день», в приграничные Невельский и Себежский поветы (уезды) Речи Посполитой. Переход границы облегчало и то, что пограничные заставы были небольшими и располагались на значительном расстоянии друг от друга. В 1723 г. было начато сооружение пограничного рубежа Рига – Великие Луки – Смоленск. Однако оно не могло обеспечить надлежащей охраны с российской стороны — сквозь него по потайным тропам и дорогам из России в Речь Посполитую и обратно почти беспрепятственно могли проезжать малые и большие группы людей с повозками, гружеными имуществом. Люди целыми деревнями уходили за «польский рубеж».

Первые документальные сведения об опочецких староверах, которые удалось обнаружить в архивах Синода, относятся к началу XVIII в. Еще в 1711 г. Петр I пожаловал П. И. Ягужинскому пригород Велье. Велейская вотчина охватывала и земли выше упомянутого Л. З. Бедринского, служившего у Ягужинского по «вотчинным делам». Видимо, неслучайно именно на этих землях после уничтожения Ряпинской обители появляются староверы-федосеевцы. Так, в октябре 1723 г. поручик Зиновьев, занимавшийся розыском староверов, донес, что Псковской епархии, в пригороде Велье, вотчины генерал-прокурора Ягужинского, также в монастырских и дворцовых вотчинах, близ Польского рубежа, живут «раскольники» и говорят: «Ежели он, поручик Зиновьев, в те места к ним приедет (для сбора), то-де они уйдут за Польский рубеж», что «священники Псковской епархии «о детех духовных подают к прежде поданным прошлаго 1721 году книгам в пополнение и пишут их в исповеди и в приобщении Св. Таин, а сказывают, что-де в прежде поданных книгах прописаны безпамятством», а между тем штрафов с них, за бедностию, взять нечего, и что цыфра исповедующихся из неисполнявших прежде христианского долга заметно возросла во время переписи раскольников. По первому из этих доношений Синод приговорил: описи раскольников в тех местах не производить, на основании указа 14-го Февраля 1716 года; а по второму: штрафы править. Вместе с сим Зиновьеву велено было употребить все средства отыскать раскольничьих учителей Михайлова и Ивана Бедра и прислать их в С. Петербург»[1].

«Псковской-де епархии провинциал-инквизитера монаха Савватия да Опочинскаго заказу, Сергиевския церкви инквизитера иерея Петра Федорова в доношениях к раскольническим делам объявлено: в приходе в Елье (Велье – К. К.), в Никольской малой и в Михайловской волостях, в вотчине генерала-прокурора Павла Ивановича Ягужинскаго, крестьяне его обретаются близь польскаго рубежа в расколе, по именам, мужеска полу, кроме жен и детей, 14 человек; дворцовых крестьян, по именам же, 4 человека; монастырских 3 человека, которые-де раскольщики в оклад не положены»[2].

Было открыто дело (за № 530/299 от 4 декабря/20 октября 1725 г.) по доношению иеромонаха Иосифа Решилова, с требованием резолюции, как поступать с «раскольниками», которые, поселившись от польской границы в 60 и 100 верстах, считают себя «порубежными» и на этом основании уклоняются от платежа двойного оклада. Синод по этому делу постановил: «раскольников», живущих на разстоянии 60 и 100 верст от границы записать в двойной оклад, о чем и сообщил Правительствующему Сенату ведение, «с требованием совершенной резолюции». Но Сенат отказался от обсуждения этого вопроса до присылки из Синода ведомостей о всех «раскольниках», сбор с которых двойного оклада предоставлен стольнику Афанасию Савелову.

11 октября 1725 г. было вторичное обсуждение в Синоде того же вопроса, но решен он не был. Наконец, вскоре после этого, 20 октября, состоялась в Сенате конференция членов Синода и Сената. Обсуждался вопрос о «порубежных раскольниках», однако по данному вопросу «Правительствующий Сенат никакой резолюции не учинил»[3].

Благодаря близости границы и той легкости, с какой ее можно было в то время преодолеть, уже в конце XVII – начале XVIII вв. на территории русско-польского приграничья, на польской стороне (Невельский и Себежский поветы) складывается семь локальных групп старообрядцев со своими духовными центрами[4]. Однако и с русской стороны границы, несмотря на менее благоприятные условия, также сформировался ряд духовных центров — на территории Опочецкого и Великолуцкого уездов. В «Своде официальных сведений о раскольнических молитвенных зданиях в Империи от 1800 до 1848 года» по Опочецкому уезду Псковской губернии значатся всего две старообрядческие моленные: в деревне Марфино Велейского удельного приказа и в деревне Цыпкиной[5].

Хранящееся в РГИА (фонд канцелярии Синода) дело 1828 г. «О распространении Невельского уезда свободным хлебопащцем Бровцевым по Новоржевскому уезду раскола» содержит весьма ценные сведения о жизни псковских старообрядцев в первой трети XIX в. В частности, там говорится и о старообрядцах Опочецкого уезда. Благочинный Опочецкого уезда священник села Велья Василий Ульянов доносил, что «в ведении Велейскаго Удельнаго Приказа не в дальнем разстоянии в деревне Марфине есть моленная раскольничья, своевольно раскольниками построенная, а потому 1827 года Земскою Полициею разобранная, но вскоре потом Крестьянином Терентьем Михайловым опять построенная на том же месте с особенною при ней избою для приезда Наставника, и что для отправления, как слух носится, обеденниц и треб въезжает сюда Полоцкой Губернии Режицкаго уезда вотчины Акицкаго Пана из местечка Никольскаго, Крестьянин Наставник Иван Никитин, заведывающий в том месте еще двумя моленными; а за отбытием сего наставника в праздничные дни отправляет в первой моленной служение и требы города Опочки мещанин Никифор Песьяцкий с братом Васильем, а в дни простые сестра тех же Песьяцких девка Прасковья; к приходу для служения привешивая доску, бьют в оную долго и так громко, что звук разносится на две версты. Старостою в сей моленной Удельный Крестьянин Семен Тимофеев, который заведывает приходом и расходом суммы и свечь; в десяти деревнях той же Удельной вотчины исправляет требы удельный же крестьянин деревни Софонова, который в избах останавливаясь, зазывает к себе Правоверных в соседстве с раскольниками жительствующих и их развращает»[6]. В этом донесении сообщается о действоваших в Опочецком уезде двух очень авторитетных духовных наставниках — Иване Никитиче Краснобаеве и Никифоре Егорьеве Песьяцком. Первый был наставником из Гурилишек (Режицкий уезд, теперь — Латвия), второй — из Опочки. Оба были участниками знаменитого Варковского собора 1832 г., ознаменовавшего переход безбрачных федосеевских общин Северо-Запада к принятию бессвященнословного брака.

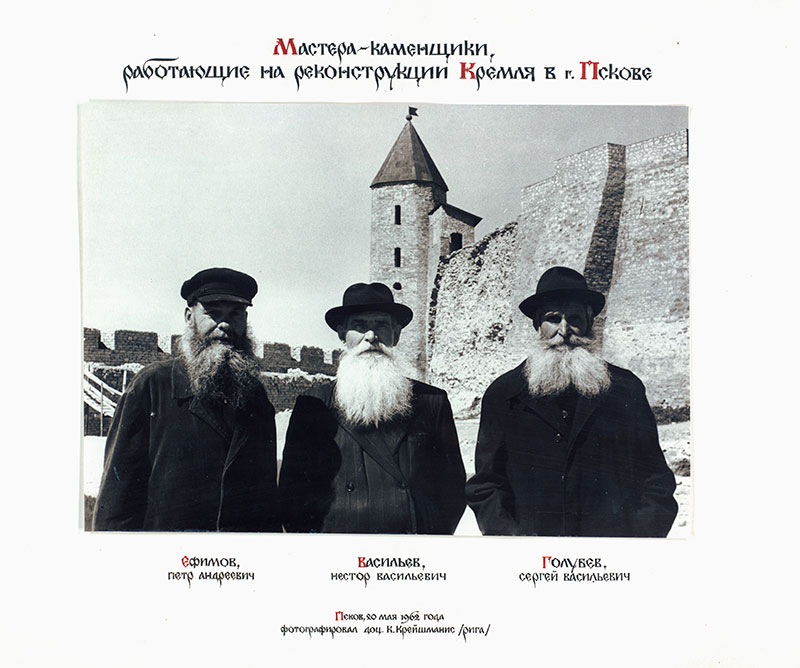

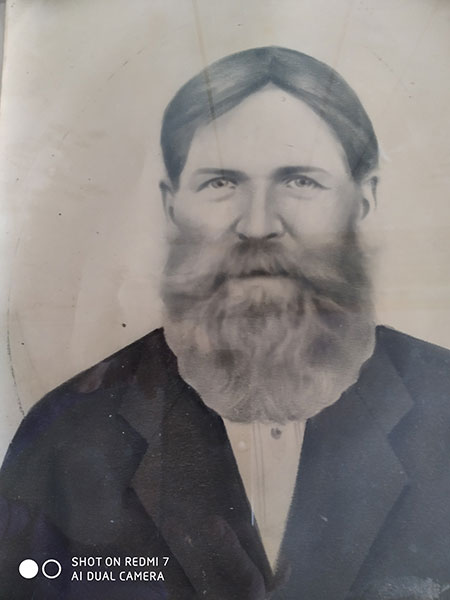

Моленная в Марфино. Начало XX века

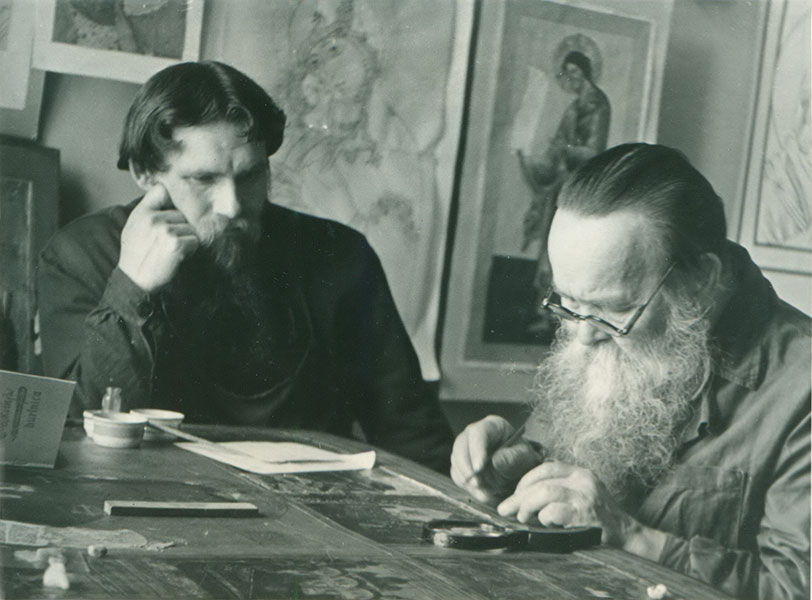

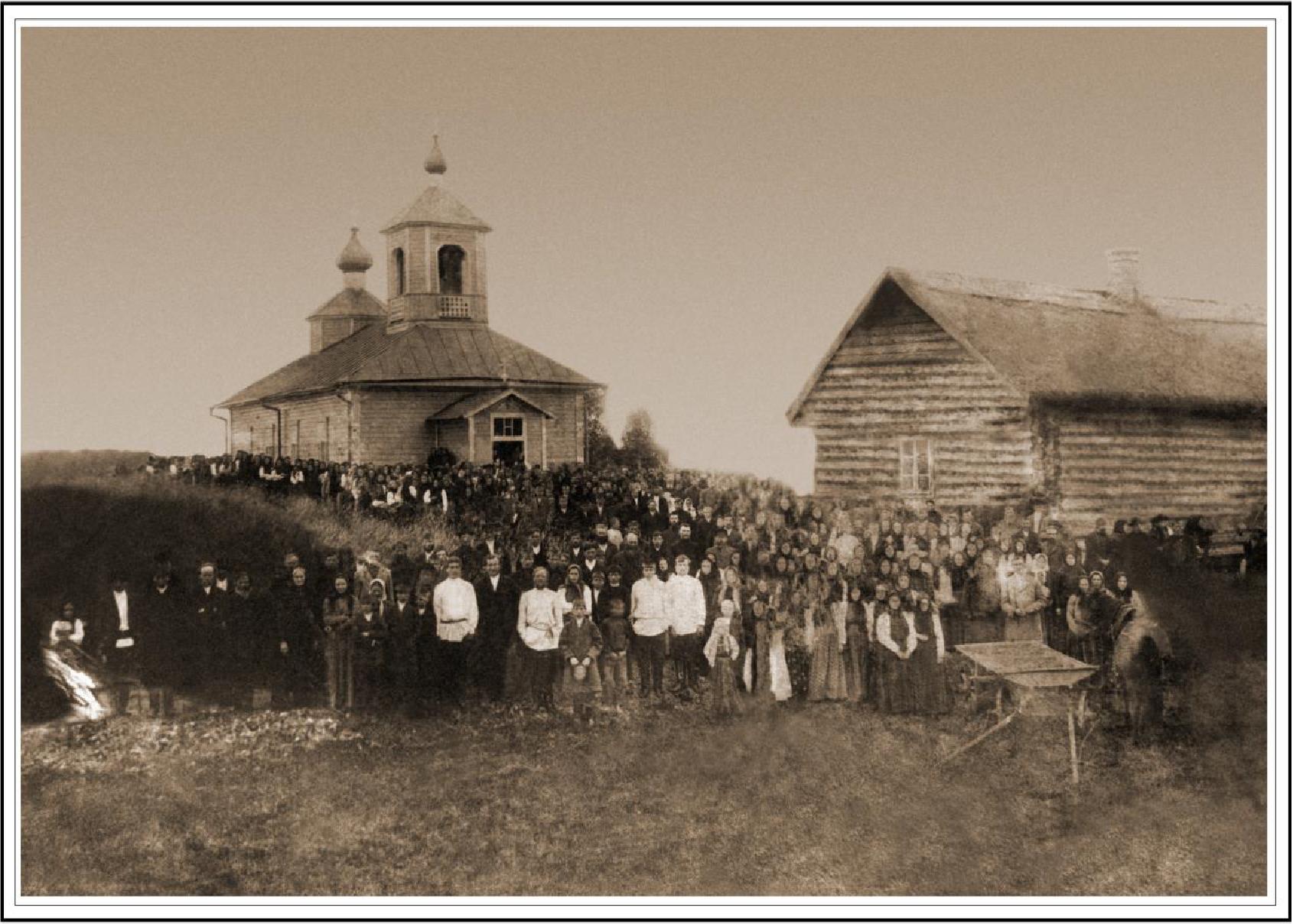

Причт и прихожане моленной в Марфино. Начало XX века

23 ноября 1836 г. епископ Псковский Нафанаил отправил в Синод очередной «репорт», в котором, в частности, говорилось, что опочецкий благочинный Василий Ульянов доносит: «…от 23 Февраля сего года, что Опочецкаго ж Уезда ведомства Псковской Конторы Государственных Имуществ, у Крестьян-раскольников, в Приходах, Села Матюшкина, в самом близком разстоянии от онаго, деревни Марфина Терентья Федорова и Пригорода Краснаго деревни Цыпкина у Василья Парфенова, выстроены раскольническия молельни. У Федорова, по срытии Земскою Полициею в 1827 году прежней, вторично на том же месте другая; а у Парфенова со всем в недавнем времени вновь. В первой из них производится свечная продажа и посреди пред иконою двунадесятых Праздников имеется соединенный из двух столиков престол под двумя одеждами – холщевою и ситцевою. Богослужение в сих молельнях, а равно и требы у Раскольников, наезжает исправлять Полоцкой Губернии Резицкаго (!) Уезда из селения Гривишки, Динабургский мещанин Иван Краснобаев»[7].

Это дело получило продолжение. В донесении Псковского гражданского губернатора министру внутренних дел от 23 сентября 1839 г. сообщалось: «…Раскольническая Моленная в деревне Марфине по изысканию оказалась устроена до 1827 года, в сем же году за публичное Богослужение по распоряжению Губернскаго начальства была совершенно разобрана, и в последствии на том же месте поставлена вновь без позволения начальства; а потому по решению Опочецкаго Уезднаго Суда находящемуся ныне на ревизии в Псковской Уголовной Палате – должна быть уничтожена. Строение названное в донесении Священноцерковнослужителей также Моленной в деревне Ципкине приказывал я осмотреть нынешней весной Земскому Исправнику при Депутате с Духовной стороны и оказалось оно совершенно пустым без дверей и окон неимеющее признаку жилаго строения; а потому на счет ея предоставил я сделать заключение также судебному месту куда передал и акт осмотра составленный следователями производившими о сем изыскание»[8].

Выходцем из Опочки (в документах именуется «опоческим мещанином») был и известный духовный наставник из д. Яковлево (Себежского уезда) Гавриил Антропович Могилянцев. В «Алфавите духовном» Василия Золотова (1786—1859; автор знаменитого «Дегуцкого летописца») указана дата смерти «пастыря древлеправославных христиан» Гавриила Антропова – 7 января 1857 года[9]. Как явствует из архивных документов, Гавриил Антропович нередко выезжал и в Опочецкий уезд для исправления треб. 16 ноября 1837 г. Псковская Контора Государственных имуществ обратилась к псковскому гражданскому губернатору тайному советнику Пещурову со следующим донесением:

«Подведомственный Конторе сей, Велейский Приказ, в следствие просьб крестьян онаго Приказа Опочецкаго уезда, содержащих раскольническую секту, доносит о исходатайствовании позволения дабы безпрепятственно дозволено было въезжать к ним для исправления треб Наставнику их Опочецкому Мещанину Гавриле Антропову и помощнику его опочецкому ж Мещанину Никифору Егорову имеющим жительство в Г. Опочке. Соображая 52-ю Статью Свода Законов тома 14-го Устава о предупреждении преступлений, где сказано, раскольническим Священникам запрещается переходить для исправления треб из уезда в уезд а тем более из Губернии в Губернию, в случае ж переезда их естьли небудут иметь надлежащих видов поступать с ними как с бродягами, Контора полагает, что по силе оной Статьи Свода Законов, не следует препятствовать Наставнику Антропову и помощнику его Егорову из города Опочки въезжать для треб в селении Велейских раскольников в том же уезде и в недальнем растоянии от Г. Опочки отстоящия, особенно же имея узаконенныя виды, и потому Контора имеет честь покорнейше просить распоряжения по сему случаю Вашего Превосходительства о последствии коего не оставить почтить Контору сию уведомлением. Управляющий В. Львов»[10].

10 декабря 1837 г. псковский гражданский губернатор обратился, в свою очередь, с отношением к псковскому архиепископу Нафанаилу, испрашивая его мнения по этому вопросу. В тот же день Нафанаил обратился в Синод со следующим рапортом: «Г. Псковский Гражданский Губернатор, Тайный Советник Пещуров, в следствие представления Псковской Конторы Государственных Имуществ, испрашивает заключения моего: можно ли дозволить города Опочки мещанам раскольническим наставникам Антропову и Егорову въезжать в Опочецкия вотчины ведомства Государственных Имуществ для исправления треб у тамошних раскольников, замечая впрочем в отношении своем, что по 52-й ст. XIV тому свода Законов, о предупреждении к пресечению преступлений, раскольническим священникам воспрещается только переезжать из уезда в уезд и из губернии в губернию.

Я полагаю, что Губернатор, указывая на сию статью, не находит препятствия дать дозволение упомянутым наставникам на свободное исправление треб у раскольников, как жительствующих в одном и том же уезде. Но поелику 52-ою статьею воспрещаются подобные переезды беглым раскольническим попам рукоположенным, а не наставникам, несправедливо присваивающим себе такое наименование, я не мог отвечать Г. Губернатору на требование его, и находя с своей стороны необходимым пресечь всякое движение и сообщение совратителей с заблуждающими потому более, что если даже будет на сие дозволение формально, оно сделается гласным и развратители заверят раскольников, что мнения их о вере законны и терпимы Правительством, и чрез сие раскол совершенно утвердится и более начнет усиливаться и распространяться; – Посему – с приложением списка с отношения Г. Губернатора ко мне и к нему Конторы Государственных Имуществ, представляю предмет сей на благоразсмотрение Святейшаго Синода, ожидая в разрешении Начальственнаго предписания»[11].

13 декабря того же года в Синоде был заслушан рапорт архиепископа Нафанаила. Заключение Синода было следующим: «Заключение Преосвященнаго Псковскаго, по предмету воспрещения раскольническому наставнику Антропову и помощнику его Егорову въезжать в Опочецкия Вотчины, для исправления у раскольников треб, Святейший Синод находя правильным, поручает Г. Обер-Прокурору сообщить об оном Г. Министру Внутренних Дел, для принятия со стороны его начальнических мер, и просить о последующем уведомления. Подлинное подписано 23-го (!) декабря 1837 г.[12]»

Обер-прокурор Синода граф Н. А. Протасов 31 декабря 1837 г. вошел в отношение с министром внутренних дел, который отвечал 27 января 1838 г. за № 475. В ответе министра Д. Н. Блудова, в частности, содержалось достаточно витиевато выраженное общее отношение правительства того времени к старообрядцам: «терпимость без признания». «Имея в виду, — писал министр внутренних дел, — что на основании существующих постановлений раскольники не преследуются за мнение их о вере и могут безпрепятственно совершать свои обряды, только без всякаго публичнаго оказательства их учения, я нахожу, что нет никакого повода воспрещать раскольническому наставнику Антропову и помощнику его исправлять требы по своему обряду у раскольников Опочецкой вотчины, если это с их стороны не будет сопряжено с какими либо противозаконными по расколу действиями, но тем не менее считаю неудобным давать им и формальное дозволение на исправление треб, как предполагает Псковская Контора Государственных имуществ, ибо Правительству неприлично входить в разсмотрение способов отправления раскольниками своих обрядов, которое дозволяется им единственно из снисхождения к их заблуждениям и утверждать их тем в мысли будто Правительство признает их наставников имеющими права Духовныя»[13].

В результате, 3 марта 1838 г. на заседании Синода его члены постановили: «Отзыв Г. Министра Внутренних Дел отослать в списке к присутствующему в Святейшем Синоде, Преосвященному Архиепископу Псковскому при указе возвратив при оном и подлинное отношение Псковской Конторы Государственных Имуществ»[14].

Дальнейшее усиление гонений на старообрядцев в царствование Николая I привело к разорению многих духовных центров «древлего благочестия», аресту авторитетных духовных наставников. По-видимому, в сер. XIX в. опочецкие староверы временно остались без духовного окормления, из-за чего им приходилось обращаться в соседние старообрядческие общины. Как явствует из некоторых документов, хранящихся в Национальном историческом архиве Республики Беларусь, влияние духовных наставников из д. Большой Пружинец Невельского уезда Спиридона Макарьева и Федора Федорова распространялось не только на этот уезд, но и на соседние Опочецкий и Великолуцкий уезды Псковской губернии. В связи с этим, по доносу священника из деревни Заволочье Опочецкого уезда Михаила Красноумова, было возбуждено целое уголовное дело. 20 мая 1852 г. витебский генерал-губернатор доносил, что в приход Заволочья «выезжают раскольнические наставники: Невельского уезда, деревни Пружинца, крестьяне Спиридон Макарьев и Федор Федоров и Себежского уезда из какой то их обители или могильщины (в деревне Обитель Могилянской волости находилась известная старообрядческая моленная. – К. К.), которые исправляют у раскольников все требы и этим самым явный подают повод к усилению ереси…»[15]. 27 июня 1852 г. витебский военный губернатор отдал соответствующее распоряжение невельскому земскому исправнику, который незамедлительно учредил за старообрядческими наставниками «строжайший секретный надзор чрез полицейских служителей из деревень, населенных православными крестьянами». Дело дошло до самого царя Николая I, и в результате старообрядческая моленная в д. Большой Пружинец была закрыта и разорена.

Конкретных сведений относительно духовной жизни опочецких староверов на протяжении второй половины XIX в. нами в архивах пока обнаружить не удалось, однако, несомненно, она продолжалась и в этот период. В 1882 г. состоялось открытие нового старообрядческого молитвенного дома во имя Преображения Господня в Режице (ныне — Резекне). Среди прочих, на грядущее торжество было отправлено приглашение и староверам из [16]. Опочецкие староверы участвовали и в Режицком федосеевском соборе 1884 г., посвященном вопросу о «новоженах». Под постановлениями собора, хранящимися в Древлехранилище Пушкинского дома в Санкт-Петербурге, стоят имена опочецкого наставника Клима Ерофеева и его помощника Ивана Матвеева, подписавшегося за него[17]. Среди участников Виленского съезда старообрядцев-поморцев 1906 г. находим наставника Савелия Яковлевича Попова из сельца Сехнютино (Опочецкого уезда, Еженской волости).

Опочецкий уезд принадлежал к пяти наиболее населенным старообрядцами уездам Псковской губернии. По данным первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. (данные, безусловно, не абсолютны), старообрядцы в Опочецком уезде составляли 3,04 % населения. Согласно отчету губернской полиции за 1903 г., в Опочецком уезде значилось две моленные и 23 старообрядческих кладбища. Одна из моленных — это уже упоминавшаяся выше моленная в д. Марфино. Другой старообрядческий духовный центр на опочецкой земле связан с д. Соснивицы. О деревне Соснивицы в статистико-географическом словаре Опочецкого уезда, выпущенном в 1895 г., имеются следующие сведения: Соснивица – деревня 1-го стана Матюшкинской волости, Астропятовского общества, Матюшкинского прихода, 3 земских, 5 уряднических участков, от Опочки 22 версты, от стана и волости 10 верст. Дворов – 24. Мужчин — 55, женщин – 63. Земли удобной 166 десятин и неудобной – 13 десятин. Существует «раскольнический молельный дом[18]. К 1902—1904 гг. относится «Дело о разрешении постройки на Сивровской Горе у д. Соснивицы староверческой церкви»[19].

В 1906 г. посетивший старообрядческий храм корреспондент «Псковских Епархиальных Ведомостей» писал: «В феврале текущего года мне пришлось побывать в Соснивицах, Опочецкого уезда. Селение это, расположенное на границе двух приходов — Матюшкинского и Красногородского, представляет собою центр для тамошнего старообрядчества, имеет моленую и при ней наставника»[20]. По словам корреспондента, за два года до этого в Соснивицах проходило собеседование московских начетчиков-старообрядцев (среди них называется фамилия Полякова) с местным священником о. Николаем Боголюбовым. Подобные собеседования были в кон. XIX – начале XX вв. нередким явлением, в том числе и на Псковской земле.

В д. Марфино Варыгинской волости Опочецкого уезда новая деревянная моленная была выстроена, вероятно, после Указа Николая II 17 апреля 1905 г. «О веротерпимости», который разрешал строительство церковных старообрядческих зданий. Храм, к сожалению, тоже не сохранился, но, судя по фотографии, имел полную форму церковного здания, что прежде было запрещено.

После революции 1917 г. положение российских старообрядцев существенно изменилось. В конце 1925 г. закрыли моленные в д. Марфино и Соснивицы. И. И. Лагунин в своей статье, посвященной опочецким староверам, сообщает, что староверская моленная в д. Соснивица сгорела в 1929 г [21]. В связи с пожаром старообрядческой моленной райсовет Союза воинствующих безбожников развернул широкую пропаганду против постройки нового храма. Проводилось множество собраний, делались доклады, в результате чего на собрании крестьян решено было построить не церковь, а избу-читальню [22].

После закрытия моленной в д. Марфино, богослужения совершались в д. Латовицы, а в старой моленной был устроен клуб. Однако часть книжного собрания разоренных моленных удалось сохранить местным староверам. С 18 по 26 мая 1976 г. в ходе археографической и историко-бытовой экспедиции деревню Соснивицы посетили сотрудники Псковского музея, о чем подробно сообщается в указанной выше статье И. И. Лагунина. В результате экспедиции собрание Псковского музея-заповедника пополнилось рядом рукописных и старопечатных книг. До последнего времени в Марфино из Опочки приезжал наставник отец Михаил – на покаяние и отпевы. После его смерти местные староверы обращаются в Псковскую поморскую общину, наставником которой является в настоящее время о. Алексей Григорьевич Косолапов.

К.Я. Кожурин

[1] Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – СПб., 1868. – Том I (1542 – 1721). – С. 661 – 663.

[2] Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – СПб., 1880. – Том IV (1724). – С. 374.

[3] Там же. – С. 542.

[4] Подробнее см.: Кожурин К. Я. Староверы Псковского Поозерья: Пустошкинский район. М.: «Археодоксiя», 2011; Он же. Старообрядческие моленные Невельского уезда (XVII – XX вв.) // Язык, книга и традиционная культура позднего русского средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной работе XXI в.: Труды II Международной научной конференции (Москва, 30–31 октября 2009 г.). М., 2011. — С. 587—609; Он же. Старообрядческие моленные Себежского уезда в XVIII–XX вв. // Язык, книга, культура позднего русского средневековья в науке, музейной и библиотечной работе: Труды III Международной научной конференции (Мир старообрядчества. Вып. 9.) / Сост. Н.В. Литвина, Ю.С. Белянкин. — М.: Археодоксiя, НКТ, 2019. — (Труды исторического факультета МГУ; вып. 150. Сер. 2. Исторические исследования; 91). — С. 346—376.

[5] РГИА. Ф. 1473. – Оп. 1. – Д. 92. — Л. 615 об. — Свод официальных сведений о раскольнических молитвенных зданиях в Империи от 1800 до 1848 года.

[6] РГИА. Ф. 796. – Оп. 109 (1828). – Д. 815. – Л. 22–22 об. – О распространении Невельского уезда свободным хлебопащцем Бровцевым по Новоржевскому уезду раскола.

[7] Там же. — Л. 29.

[8] РГИА. Ф. 1284. – Оп. 196 – 1835. – Д. 126. – Л. 83 об. – По Высочайшему повелению о раскольниках Опочецкаго уезда и Вязовскаго приказа и их часовнях. Здесь же о наставнике Бровцыне, комисаре Кузнецове и о моленной в деревне Глетковой.

[9] «Алфавит духовный» Василия Золотова: исследование и текст. Издание подготовлено Надеждой Морозовой и Григорием Поташенко. Вильнюс: Институт литовского языка, 2014. С. 100, 154.

[10] РГИА. Ф. 796. – Оп. 118. – Д. 1595. – Л. 3–4. — О дозволении наставникам опочецкому мещанину Антропову и помощнику его Егорову въезжать в Опочецкие вотчины (1837).

[11] Там же. — Л. 1 – 1 об.

[12] Там же. — Л. 5 – 5 об.

[13] Там же. — Л. 7 об. – 8.

[14] Там же. — Л. 9 об.

[15] НИАБ. Ф. 1416. – Оп. 1. – Д. 1334. – Л.76 об.

[16] БАН. Собр. Чуванова, № 120. — Л. 145 об. — 146 об.

[17] ИРЛИ. Собрание Заволоко, № 284. — Л. 4 (10).

[18] Статистическо-географический словарь Опочецкого уезда. Псков, 1895. С. 228.

[19] ГАПО. Ф. 39. Д. 5776. 20.07.1902 — 30.07.1904 гг.

[20] В Соснивицах у старообрядцев // Псковские Епархиальные ведомости № 15 за 1906 год. С. 350-353.

[21] Лагунин И. И. Красногородские старообрядцы // Заря. № 45. Режим доступа: http://smi60.ru/2014/11/14/krasnogorodskie_staroobryadcy.html

[22] Проскурина А. В. Антирелигиозная пропаганда в деревнях Псковского округа в 1920-е годы // Земля Псковская древняя и современная. Псков, 2002. С. 204.